皆さんこんにちは。

プライバシーザムライ中康二です

今回は、最近急増している「サポート詐欺」についてご紹介します。

もともとサポート詐欺は、個人を対象にした小規模な詐欺が主でした。しかし、最近では法人の業務用パソコンが狙われ、高額な金銭被害や個人情報の大量流出にまで発展するケースが目立つようになっています。

今回は、法人での具体的な被害事例や、実際のサポート詐欺の画面イメージをご紹介しながら、被害を未然に防ぐために今できる対策をお伝えします。

法人における被害の実態

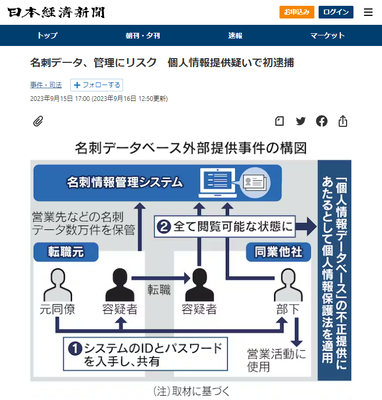

法人での被害としては、下記のようなものが報道されています。

2025年8月、滋賀県近江八幡市の協同組合の業務用パソコンがサポート詐欺に遭い、担当者が画面の指示に従って電話をかけたところ、中国人を名乗る犯人が出てきて、「ウイルス除去に500円が必要」「ネットバンギングの資金が狙われる恐れがある」などと言われ、言うとおりにIDパスワードなどを入力したところ、その日のうちに協同組合の口座から8回にわたり振り込み操作が行われ、約7,300万円をだまし取られたとのこと。

2025年5月、山形県山形市の公益財団法人やまがた農業支援センターの業務用パソコンがサポート詐欺に遭い、担当者が画面の指示に従って電話をかけたところ、犯人はあるURLを入力するように指示し、言うとおりにURLを入力したところ、遠隔操作ソフトがインストールされ、パソコン内に保存されていたデータが全て消去されたとのこと。

2024年11月、沖縄県浦添市の小学校で校務に使用していたパソコンがサポート詐欺に遭い、遠隔操作ソフトがインストールされ、パソコン内に保存されていた児童/卒業生の住所や電話番号など700件が流出した可能性があるとのこと。

サポート詐欺に遭うこと自体は、本人の落ち度ではない

サポート詐欺というと、何か怪しげなWebサイトなど見ている人がそれに引っかかるというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。実際はそんなことはありません。大手検索サイトの検索結果の上の方に掲載されていた広告リンクをクリックしたら出てくることもあります。詐欺集団は様々な方法で一般の人を巻き込もうとして、そのようなリンクを生成しています。

ですから、サポート詐欺に遭うこと自体は本人の落ち度ではないと認識するべきです。

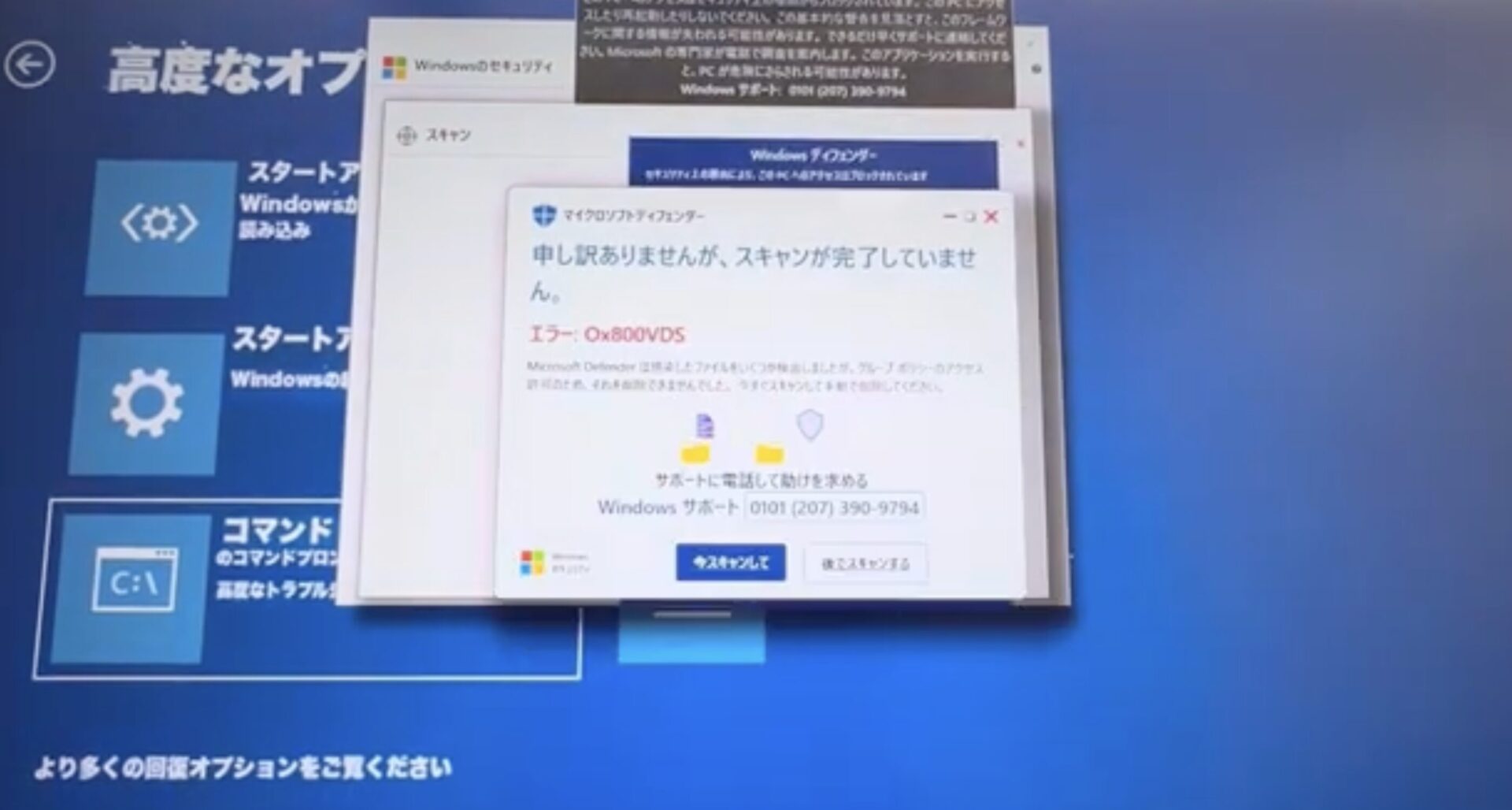

画面を見ても驚かないように予行演習しておくことが効果的

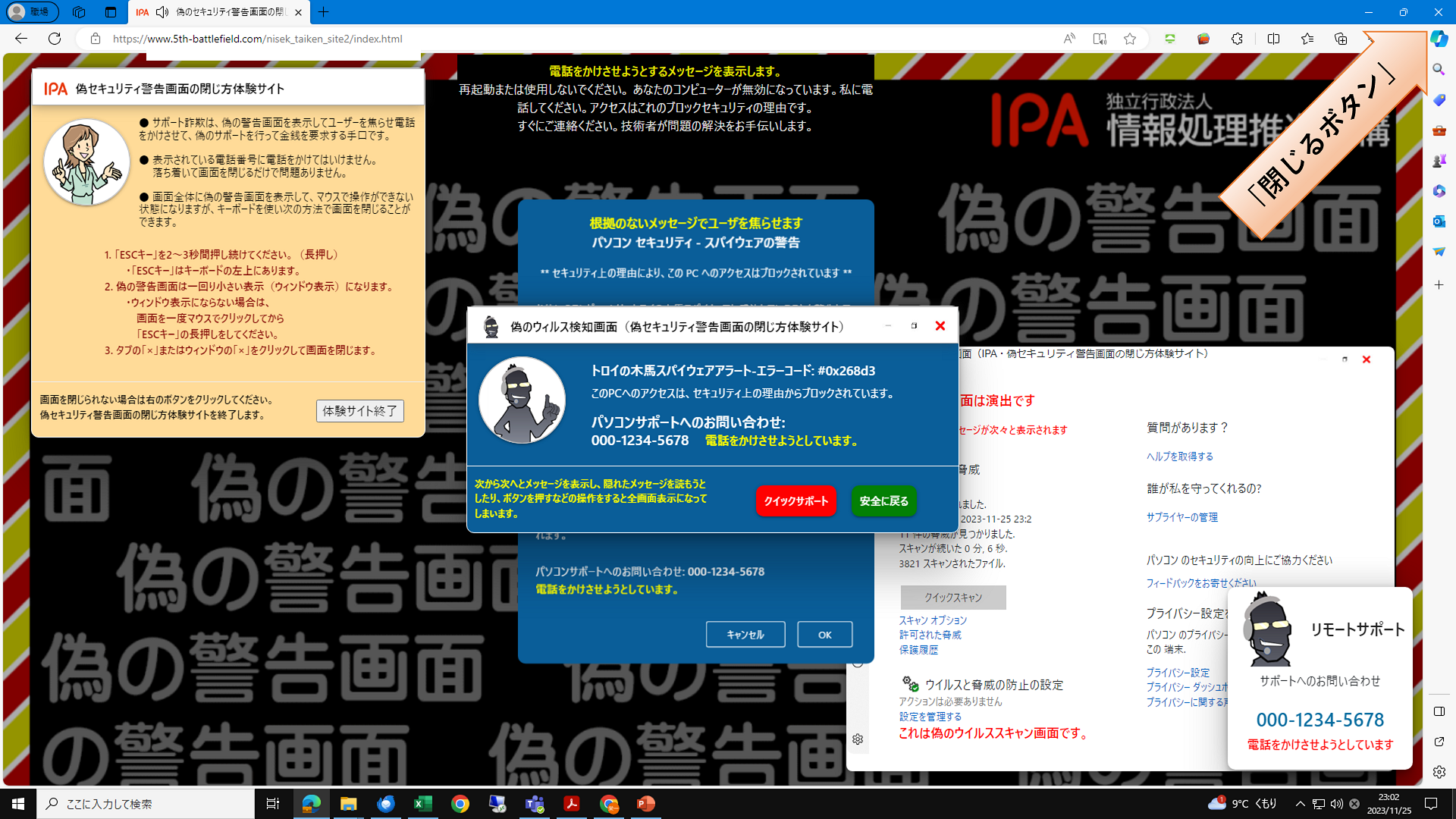

サポート詐欺の画面は、セキュリティの警告のように見えるものが多く、一見すると自分を助けてくれるメッセージのようにも思えます。また、激しく音がなるので、見るものを焦らせるように作られています。ある程度ネットリテラシーがある方でも「お、これは困ったな」と思うようにできています。

ですから、予め画面を見て、どんなものか知り、予行演習をするなどして、画面を見ても驚かないようにしておくことが有益と考えます。

下記がサポート詐欺の画面の例です。(私が操作しています)

次に実際に画面を体験できる模擬サイトをIPAが用意してくれています。

(画面をクリックすると体験サイトにリンクします)

是非、このような体験を通して、サポート詐欺とはどんなものかを皆さんに知っておいていただくことが重要と考えます。(ESCキーの長押しが有効とのことです)

まとめ

サポート詐欺はもはや「個人の不注意による軽微な被害」では済まされない段階に来ています。遠隔操作ソフトによって大金を盗まれたり、重要な個人情報が一括で漏えいしてしまうなど、法人組織に対しても深刻なダメージを与える攻撃へと進化してきました。

こうした詐欺の多くは、音や視覚効果で相手を焦らせ、冷静な判断力を奪うことを狙っています。だからこそ、事前に「知っておく」「見ておく」「体験しておく」ことが最大の防御策です。

自社のセキュリティ研修の一環として、IPAの模擬体験サイトなどを使い、社員に「サポート詐欺の予行演習」をさせることも、有効な対策の一つとなるでしょう。誰にでも起こりうる「うっかり」を防ぎ、組織全体でしっかりと対処する体制を整えることが、今、求められています。

IPAのサポート詐欺体験サイト

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html

この内容が皆さんにとって何かの参考になればと思います。

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。

プライバシーザムライ

中 康二