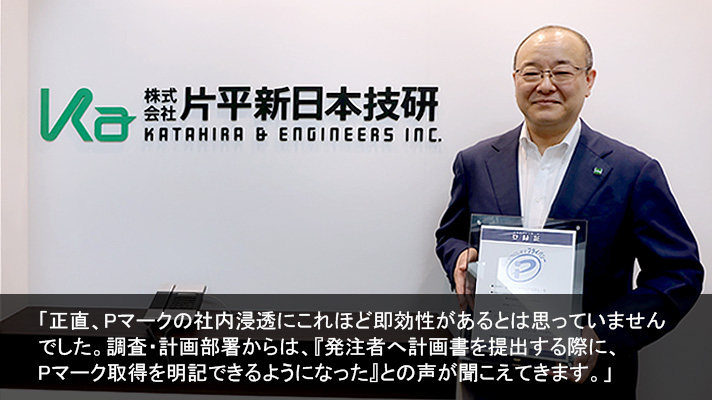

道路・橋梁など交通インフラに特化した交通インフラ総合コンサルタントとして、道路・橋梁の未来を創造している株式会社片平新日本技研。顧客からPマークなどの公的認証の取得有無を問われるケースが増えてきたことから、同社はプライバシーマーク(以下、Pマーク)の認証を取得しました。今回、Pマーク取得の背景と効果などについて、取締役(企画担当)伊藤 亜生氏に話を伺いました。

御社が展開されている事業についてお聞かせください。

事業分野は建設コンサルタントで、そのなかでも当社は道路と橋梁に特化した交通インフラ総合コンサルタントという道路を専門とする技術者集団です。

「道路と橋梁をいかにつくるか、そして、いかに長きにわたって保全していくか」をテーマに、交通・都市計画と連動した道路と橋梁の調査・計画・設計、維持管理・保全点検・防災減災、施工管理、環境保全などの事業を展開しています。

社会環境の変化により、交通インフラを取り巻く環境も大きく変化しています。当社はこれらに対応するため、3次元モデルを用いる設計のCIM(Construction Information Modeling)化、大規模修繕、公民連携事業、ICT関連事業、海外事業などにも積極的に取り組んでいます。今後も、道路と橋梁の最適化を通して、社会に貢献していきたいと考えております。

Pマーク取得に至った背景をお聞かせください。

仕事を請け負う上で、顧客からPマークなどの公的認証の取得有無を問われるケースが増えてきたことが背景となります。しかし、当社の業務では個人情報を扱う場面はあまり多くなく、調査を実施する際に個人情報の一部をお預かりするという程度です。

それでも、顧客はそこに違いを見出して、認証有無を確認されます。私たちとしても、個人情報に触れているのは事実ですし、企業としての責任があります。そこで、本格的に何らかの公的認証の取得の検討を開始した次第です。

ISMSよりもPマークの取得が求められていたのでしょうか。

多くの顧客は、ISMSかPマークのどちらかの認証取得を求めていました。私は、以前の職場でISMSの運用に非常に苦労した記憶があり、ポジティブな気持ちにはなれませんでした。一方、Pマークは小規模の会社でも取得できるという事例がありました。Pマークは全社で取得する必要があるため、各部門を巻き込むことにはなりますが、一丸となって取り組めば会社全体に良い効果が出るのではないかと考え、Pマーク取得を目指しました。

コンサルティング会社への依頼は当初からの予定だったのでしょうか。

当初、自力での取得が可能か実際に検討しましたが、すぐにコンサルタントにお願いするという結論に達しました。その理由は、規格を正確に理解し、審査の要求を満たしたうえで当社にマッチしたフレームワークを構築するにはハードルが高そうだったからです。ドキュメント作成にあたっては、いくつかのひな型が使えそうでしたが、作成する数も多く、取得までのスピード感も求められていた事も理由の一つです。

当社では、ISO9001(Quality Management System:QMS/品質管理マネジメントシステム)の取得の際にもコンサルタントにお願いした経緯がありましたから、今回のPマークも同様のスタイルで取得したいと考えました。

コンサルティング会社を選定する際の要件がありましたら教えてください。

Pマーク取得の決断をしたのが2024年春でした。1年後の2025年4月にはPマークを取得完了し、顧客の案件にエントリーできるようにしたいと思っていました。ですので、2025年3月までの取得を、コンサルタント選定の要件としました。

コンサルティング会社の比較・検討はされましたか。

金額的な相場や取得までの期間を知るため、ネットでさまざまなコンサルティング会社を検索し、比較検討しました。そのなかから最終的にオプティマ・ソリューションズを選定したのは、以下の理由です。

<紹介者のお墨付き>

オプティマ・ソリューションズは、Pマークを取得した知り合いの企業からご紹介いただきました。その企業からはコスト、レスポンス、工程に対するサポートなど、さまざま面で頼りになるコンサルティング会社であるとのレクチャーを受けました。その言葉に重みを感じ、ぜひお願いしたいと思うようになりました。

<20ヶ月契約で取得後のサポートも安心>

取得までのサポートに価値があることは重々承知していますが、当社としては取得後の運用や更新の準備などにも不安を感じていました。その点、オプティマ・ソリューションズには、取得後もサポートが続く20カ月の月払いパックというサービスがありました。このサービスを選べば、しばらくは安心だと思いました。

<担当コンサルタントが審査員経験者>

オプティマ・ソリューションズと話をするなかで、担当予定のコンサルタントは以前、審査員側にいらっしゃった方ということが分かりました。「どうやって審査基準に整合させるか」が不安だったため、審査員経験者なら非常に心強いと感じた次第です。

Pマークを取得するまでのプロセスを教えてください。

オプティマ・ソリューションズに問い合わせたのが2024年5月。7月にはPマーク取得に向けた取り組みが始まりました。審査の申請は9月末、現地審査は12月、2025年1月の指摘対応を経て、予定通り2025年3月に取得することができました。ただし、2025年3月の取得を目指していたため、改定前の審査基準に基づいて審査を受けました。現在は改定後の新審査基準に合わせた更新を目指して、オプティマ・ソリューションズと相談しているところです。

Pマーク取得に取り組んだ事務局の体制を教えてください。

管理責任者の私のほか、営業部門、品質管理部門、総務部門所属の従業員数名がPマーク取得と運用の事務局として活動しています。

Pマーク取得の取り組みで苦労したこと、大変だったことはありますか。

事務局と東京本社・本店だけでなく、東北、名古屋、大阪、中国、福岡といった各支店にも協力してもらう必要があったため、部門長や支店長に対する事前説明などを含めた社内的なコンセンサスに苦労しました。心がけたのは、日常の業務に支障が出ないようにすること。そのうえで、具体的に分かりやすく伝える工夫をしてコンセンサスを得ていきました。

Pマークの取得に必要な文書作成については、まず本社総務部門の文書一式を作成し、それをもとに各支店に広げていきました。ただし、支店によって鍵のかかるロッカーの有無、ログを出せる電子錠の有無などが異なるため、規程を満たす管理方法を探りながら個別に対応していきました。

しかし、冒頭で申し上げた通り、文書作成は数が多くて大変な作業でしたから、通常業務との兼務では追いつかないと考え、専任担当者を用意しました。この専任担当者とオプティマ・ソリューションズのコンサルタントが密に連携したことで、Pマーク取得の取り組みはスムーズに進んだと考えています。

驚かされたのは、会社には想像以上に個人情報があるという点でした。当社の事業の中心である交通インフラ総合コンサルタントとしては、個人情報の取り扱いが少ないのはその通りだったのですが、それ以外のところまで俯瞰して見ると、例えば、採用応募者のデータや、社員の健康診断結果など、様々な個人情報があることが分かりました。ここはオプティマ・ソリューションズの経験に基づいて指摘いただいたところで、非常に勉強になりました。

業務や社員のセキュリティ意識において、Pマーク取得の効果は感じますか。

Pマーク取得が案件の参加要件に明記されている場合、今までは参加できませんでした。現在は自信を持って参加できるだけでなく、現場からは事前に提出する計画書にもPマーク取得を明記できるとの声が聞こえてきます。正直、これほどPマークの社内浸透に即効性があるとは思っていませんでした。

社内に目を向けると、従業員の意識も変わってきたように感じます。オフィスやサーバールームにおける入退室管理の見直し、ノートパソコンへのワイヤーロック取り付け、ホームページ来訪者のクッキー管理など、従業員からさまざまな取り組みや問い合わせが来るようになりました。情報セキュリティに関する社内全体の底上げ感は、かなり明確に感じ取ることができます。

Pマーク取得の取り組みを通じ、オプティマ・ソリューションズの対応はいかがだったでしょうか。

取り組みの最中は、対面での打ち合わせを月1回程度実施。その都度、宿題をもらいながら、モニターでドキュメントを共有して宿題の答え合わせを行う方法で進めていきました。社内の教育については、オプティマ・ソリューションズの教育コンテンツのひな型を利用し、当社用にカスタマイズして実施しました。こうしたオプティマ・ソリューションズとの取り組みは「とても助かりました」の一言。もっといえば、「ずっといてくれると助かる」というのが正直な気持ちです。

現在は、そこまで密度の高い打ち合わせはありませんが、相談させていただくことはあります。先日もある業者さんから社内の個人情報の一部提供を依頼されたため、提出しても大丈夫なのか、提出する場合はどのように記録に残すのかなどの質問をさせていただきました。突発的にこうした事案がありますから、現在の契約形態は非常にありがたいと思っています。

オプティマ・ソリューションズに対する今後の期待をお聞かせください。

Pマークの運用を続けていけば、知見が蓄積されていきますから、今後はオプティマ・ソリューションズに頼りっきりになることはないと考えています。しかし、20カ月の月払いパック終了後、オプティマ・ソリューションズにまったく相談できないのは不安です。当社としては顧問弁護士のリーガルチェックのように、いざとなったらセキュリティチェックをお願いできるスタイルが理想ですので、ぜひそうしたサービスをご案内いただきたいと考えています。引き続きご支援よろしくお願いします。

—ご協力いただきましてありがとうございます!